La mediazione abitativa nei contesti di ERP di Crema

Un bilancio dopo dieci anni di attività

Barbara BoschiroliDavide CoppoAlberto Fusar PoliSusanna Scotti | 28 Novembre 2025

L’articolo è stato pubblicato anche su LombardiaSociale.it

Premessa

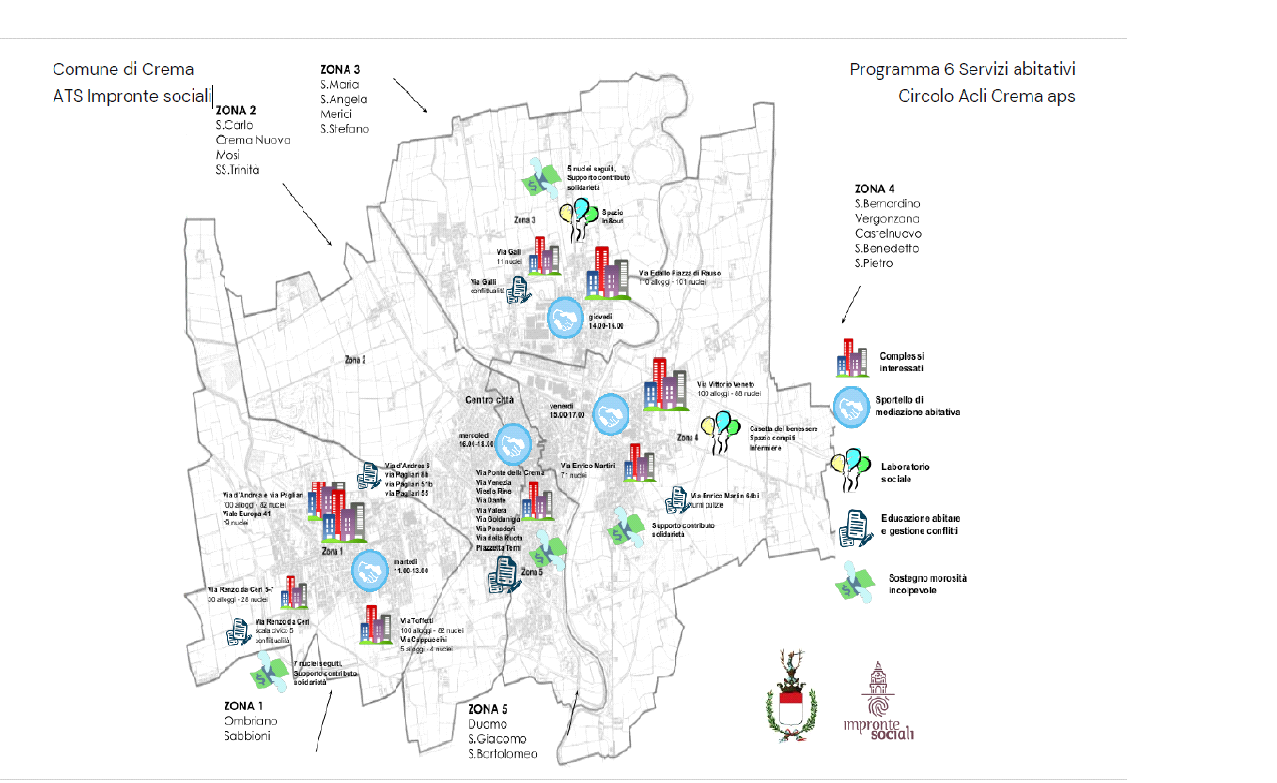

Nel 2014 è stato avviato un progetto sperimentale di Mediazione Abitativa che consiste nell’offerta di servizi gratuiti per la gestione di problematiche1 nei contesti di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) presenti nel Comune di Crema. Il progetto è nato su volontà del Comune di Crema in collaborazione con il Circolo Acli di Crema ed è ora un’azione strutturata all’interno del programma dei servizi abitativi nella co-progettazione tra il Comune e l’ATS Impronte sociali.

Dopo dieci anni di servizio, considerata anche la particolarità del momento che vede il territorio interrogarsi sull’opportunità di dar vita ad un’Agenzia sociale per l’abitare, si è ritenuto utile e necessario fare il punto sulla sperimentazione attraverso uno sguardo terzo2 e la raccolta di testimonianze delle istituzioni, di operatori e, soprattutto, degli abitanti, per provare a rilevare come il servizio è visto e vissuto dal territorio, facendo emergere gli aspetti che hanno funzionato di più e di meno, e per raccogliere suggerimenti e spunti per la sua ri-progettazione.

Nell’articolo che segue si rende conto degli esiti di questo percorso.

Com’è nato il servizio e con quali obiettivi

Il servizio di mediazione abitativa è nato su impulso di un amministratore comunale di Crema che ebbe l’idea di trasporre nei quartieri Erp il servizio di accompagnamento sociale attivato tra il 2011 e il 2014 nel primo intervento di housing sociale in Italia CasaCrema+. In quegli anni la mediazione abitativa rappresentava un approccio nuovo alla questione abitativa che stava via via emergendo anche all’interno dei complessi ERP presenti sul territorio di Crema, i quali erano sempre più interessati dal mutamento della composizione del vicinato e dell’affiancarsi di età e di culture diverse.

Nel 2014 il servizio venne quindi avviato in un piccolo complesso di 30 alloggi caratterizzato da un alto grado di conflittualità tra gli inquilini, da problemi di convivenza e dal mancato rispetto delle regole di gestione condivisa dello spazio comune. Si decise di partire con un ampio spazio-tempo dedicato all’ascolto degli abitanti. Una pratica che è diventata caratteristica dell’approccio che ha assunto il servizio anche negli altri contesti in cui è stato attivato. Una delle esigenze che venivano mostrate era, infatti, la necessità di una maggiore presenza delle istituzioni nei contesti abitativi.

L’intervento ebbe successo, così l’anno successivo l’Amministrazione decise di estendere il servizio in altri due quartieri istituendo, in ciascuno, lo Sportello di Mediazione Abitativa. Dal 2020, in concomitanza con il lockdown, l’attività è stata ampliata ai complessi Erp del centro città e dei restanti quartieri, fino ad arrivare al 2021 quando anche i caseggiati Erp dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale Cremasco hanno iniziato a essere interessati da azioni sperimentali di mediazione abitativa.

Un intrecciarsi di progetti per passare progressivamente da un servizio sperimentale a un servizio ordinario

Fin dall’inizio il servizio è stato sostenuto da risorse comunali, alle quali, negli anni, se ne sono aggiunte altre esterne che hanno permesso al servizio di arricchirsi e ampliarsi. Negli stessi anni in cui venne avviato il progetto di mediazione abitativa, il Comune di Crema aveva partecipato insieme a Cremona alla stesura del progetto “Fare legami” in occasione del Bando “Welfare in azione” della Fondazione Cariplo. Il progetto proponeva strumenti di lavoro innovativi, quali i patti gener-attivi e i laboratori di comunità, che davano un forte accento comunitario al lavoro sociale. La mediazione abitativa si inseriva quindi in un contesto culturale nuovo che aveva permesso e supportato questo nuovo tipo di intervento, insieme ad un altro nell’ambito del sostegno ai cittadini in locazione sul mercato privato dell’affitto, seguito sempre dalle Acli insieme a Caritas. Dopo i primi quattro anni di sperimentazione, per dare continuità a questi servizi, il mandato dell’Amministrazione Comunale fu quello di provare a inserire questi due filoni in un unico programma dedicato ai servizi abitativi, con una regia unica e un’equipe integrata pubblico privato. Una modalità organizzativa tutt’ora vigente. Nel 2019 il servizio è stato incluso nella co-progettazione, all’interno del programma dedicato ai servizi abitativi e, contestualmente, ha beneficiato, grazie al progetto “IntERPreti di cambiamento”, di un finanziamento regionale legato alle risorse del POR FSE 2014-2020 volto a sostenere la nascita e lo sviluppo di Laboratori sociali nei contesti Erp.

Ordinario sì ma non standardizzato

Mentre l’investimento continuativo da parte del Comune di Crema ha permesso di strutturare il servizio, le diverse opportunità di finanziamento hanno contribuito sia a sostenere le attività di ascolto, presidio e di sportello sia la sperimentazione di nuovi approcci, intercettando figure e competenze diverse (come quelle di Barbara Boschiroli, architetto, e in seguito quelle di Davide Coppo, che non ha competenze strettamente sociali). Tali opportunità hanno portato a interpretare il servizio di mediazione abitativa sempre di più come un intervento che necessariamente, per funzionare, doveva interessare il quartiere, quindi, la “comunità”; gli spazi domestici ma anche quelli comuni in termini di maggiore “cura”; ma, soprattutto, una rete ampia di attori istituzionali (tecnici, sociali, amministrativi), della società civile ma anche gruppi informali.

Un’immagine significativa, emersa in uno degli incontri fatti con le istituzioni nel corso dell’attività valutativa, rappresenta il servizio di mediazione abitativa come un bosco in crescita. Ogni albero, ciascuno di una specie diversa (salice piangente, palma, ciliegio), raffigura simbolicamente uno degli sportelli di mediazione abitativa presenti nei quartieri. Questa scelta è stata fatta per comunicare che il servizio assume, in modo continuo, connotazioni diverse a seconda del contesto e dei cambiamenti che lo riguardano. L’alberello appena germogliato è l’evoluzione del modello del servizio di mediazione abitativa.

Disponibilità all’ascolto

La dinamicità e capacità di rispondere alle esigenze, sempre in evoluzione, dei contesti e dei loro abitanti si fonda su una sincera disponibilità dei mediatori nei confronti dell’altro. L’attitudine del mediatore abitativo deve, infatti, essere fondamentalmente relazionale, basata sull’ascolto dell’inquilino e dell’ente con cui prova a lavorare nel contesto e nel quartiere. È una caratteristica che negli interventi standardizzati non si trova. Se si accende questa possibilità si lavora prevenendo l’emersione dei problemi ma soprattutto si valorizzano le competenze e le risorse del singolo e dei contesti. Lo sportello cerca di rispondere alle richieste e alle sollecitazioni che arrivano senza stabilire a monte delle limitazioni o dei protocolli che definiscono le possibilità di accesso e di risposta. Spesso può capitare che il problema posto non si risolva nello specifico, ma si possono innescare delle relazioni, delle attività o delle predisposizioni nuove da parte degli abitanti e delle reti, che vanno a supporto della problematica posta.

Come funziona il servizio

Ad oggi sono presenti sportelli di mediazione abitativa in 4 aree della città, una centrale e tre quartieri periferici Erp. L’accesso è consentito a tutti a prescindere dall’essere assegnatari di un alloggio di Erp. Il compito principale del servizio è quello di favorire la cura delle relazioni tra gli abitanti e tra loro e l’ente gestore, l’ente proprietario e le istituzioni. Nello specifico il mediatore abitativo svolge azioni di: presidio, attraverso l’apertura settimanale dello sportello, le visite a domicilio e la possibilità di essere contattati durante gli orari di lavoro; educazione all’abitare, attraverso riunioni di scala o individuali, supporto per la gestione degli spazi comuni, la distribuzione del regolamento condominiale multi-lingue, l’adozione di un patto di convivenza, la sensibilizzazione sulla necessità di avere cura del patrimonio; gestione delle morosità, per prevenire o gestire, attraverso piani di rientro, l’insorgere di situazioni di indebitamento o di contenziosi con l’ente gestore; animazione di comunità e networking, promosse dai mediatori abitativi o attraverso il sostegno di iniziative pensate dagli abitanti. Il servizio è organizzato come una matrioska: si curano prima le relazioni con il singolo nucleo famigliare, poi a livello di scala (in termini di regolamenti, di buona convivenza), ci si sposta sulla totalità del complesso abitativo (condivisione e cura di giardini, cortili, spazi comuni), fino ad arrivare alla cura delle relazioni con il contesto di quartiere e cittadino.

Alcune valutazioni sul servizio e sulle traiettorie di sviluppo future

Rispetto a dieci anni fa, la mediazione abitativa è diventata un punto di riferimento significativo, non solo nella dimensione di corresponsabilità con gli abitanti dei caseggiati Erp ma anche come snodo fondamentale di raccordo tra più servizi e tra differenti programmi e politiche: ha contribuito a migliorare le relazioni tra gli abitanti, tra loro e i servizi sociali e l’ente gestore e a risolvere alcune piccole problematiche da loro poste.

Permangono, tuttavia, problemi di carattere strutturale legati allo stato di manutenzione del patrimonio e al difficile dialogo con le parti tecniche, alla fatica degli abitanti di attivarsi in azioni di cura, di mutuo aiuto o in iniziative per il loro quartiere e allo stigma negativo che continua a connotare i quartieri di Erp e i suoi abitanti, al fatto che il servizio non sia presente in tutti i contesti Erp del territorio, anche in quelli in cui ce ne sarebbe più bisogno.

Uno dei primi obiettivi della prossima stagione, che vedrà anche l’avvio, dal 2026, del nuovo accordo di co-progettazione del Comune di Crema, potrà essere quello di migliorare ulteriormente le risposte fornite agli abitanti in un’ottica di gestione integrata (property, facility e community management), intesa non tanto come intervento coordinato e unico di un singolo soggetto ma come necessità di trovare forme di integrazione tra settori (sociali, amministrativi e soprattutto tecnici) e enti coinvolti (Comune, Aler, enti del terzo settore).

Un secondo obiettivo sarà quello di strutturare una proposta di mediazione abitativa a livello di ambito, che sia modulabile e flessibile in relazione ai contesti.

Un terzo obiettivo sarà quello di immaginare la mediazione abitativa all’interno del sistema più ampio dei servizi abitativi di ambito che possa prevedere, per esempio, forme di accompagnamento verso l’uscita dalla casa pubblica, intendendo quest’ultima sempre di più come servizio temporaneo.

Un ultimo obiettivo sarà quello di provare a ridare valore e importanza alla casa pubblica che oggi è letta in un’accezione di disagio e di problematicità.

- Dalle controversie condominiali, alla gestione degli spazi comuni, alla morosità, al rispetto del regolamento condominiale, fino alla gestione dei rapporti con l’Ente Gestore.

- Il servizio di approfondimento qualitativo è stato condotto da Marcello Balestrieri (sociologo) e da Alice Selene Boni (urbanista), entrambi ricercatori e collaboratori dell’Istituto per la Ricerca Sociale. Quest’ultima inoltre ha collaborato alla stesura di questo articolo.