La strategia abitativa dell’Ambito di Sondrio

L’integrazione tra politiche sociali, abitative e urbanistiche alla prova

Luca Verri | 25 Agosto 2025

Questo articolo è stato pubblicato anche su LombardiaSociale.it

Sulla necessità di iniziative locali per fronteggiare le problematiche abitative

L’associazione tra casa e famiglia è naturale ma nasconde molte contraddizioni. Naturale perché, quando pensiamo a un nucleo familiare, immaginiamo il luogo in cui le persone vivono e crescono, il tetto sotto cui si riparano, lo spazio dinamico tra dentro e fuori, contemporaneamente luogo dell’intimità familiare e della dimensione sociale di vicinato o di quartiere. Naturale perché non possiamo pensare a una famiglia senza immaginare che possa vivere al di fuori di uno spazio fisico riservato, personalizzato, “privato”. Contraddittorio se pensiamo che in Italia le politiche per la famiglia e le politiche per la casa hanno seguito strade sostanzialmente separate, con risorse economiche, riferimenti culturali e competenze professionali distinte e specialistiche. Contradditorio se pensiamo alla quantità di case vuote e al numero crescente di famiglie in cerca di una casa dignitosa, adeguata alla crescita dei figli o alla conservazione delle autonomie quando l’età avanzata si presenta con tutte le sue fragilità.

Il problema “casa” ha radici lontane ma mai come negli ultimi anni sembra essere diventato un problema sociale. A partire dalle fasce più deboli della società l’emergenza abitativa si è allargata a macchia d’olio colpendo lavoratori, famiglie di nuova generazione, specifiche categorie sociali come le persone anziane, le persone con disabilità, i genitori separati, i giovani.

“Per alcune categorie di cittadini sembrano aumentare le difficoltà ad affittare e ad acquistare un’abitazione sul mercato a causa della richiesta di garanzie difficilmente sostenibili e assicurabili, ma anche ad accedere ad abitazioni in affitto a canoni sostenibili data la scarsità di offerta di edilizia residenziale pubblica e di abitazioni a canone concordato/convenzionato o, in generale, agevolato”1.

Una sintesi del problema che nel 2022, impegnati per la prima volta nella redazione del Piano Triennale dell’offerta abitativa prevista dalla legge regionale n. 16/2016, abbiamo toccato con mano, scoprendoci impreparati. Come operatori sociali scontavamo un pesante deficit di conoscenza di fronte alla consegna: analizzare i bisogni e programmare l’offerta abitativa dell’ambito territoriale di Sondrio. Pur avendo qualche esperienza nella gestione di un piccolo patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica e dopo aver promosso l’avvio di servizi per senza tetto e di alloggi di housing temporaneo, la nostra esperienza nell’affrontare l’emergenza abitativa era limitata alla ricerca di soluzioni abitative di risulta, destinate ai più poveri, alle persone che vivono ai margini della società, ai “casi in carico”. Confinati entro i limiti del lavoro sociale sapevamo poco di urbanistica, di mercato immobiliare. Ci veniva chiesto per la prima volta di analizzare e comprendere un fenomeno più diffuso, di addentrarci nelle sue dinamiche, di uscire dai confini comunali, dove i temi dell’edilizia e dell’urbanistica sono storicamente trattati, di formulare e condividere con i Comuni dell’ambito territoriale una strategia per affrontare l’emergenza abitativa.

Di fronte all’amara constatazione che in Italia le politiche abitative non sono più da tempo una priorità nell’agenda delle amministrazioni pubbliche e che l’edilizia residenziale soffre da decenni di uno stato di degrado segnato da riduzione di finanziamenti, blocco di nuove costruzioni, passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni2, ci è sembrato necessario non rimanere inermi e, in attesa di una nuova e auspicata ripresa di una politica pubblica su vasta scala, abbiamo creduto nella possibilità di promuovere, a livello locale, una strategia basata sull’integrazione tra politiche sociali ed abitative, sulla collaborazione interistituzionale e su un’azione a trazione pubblica con il contributo essenziale di alcuni enti del terzo settore.

Alcuni dati di contesto

Qualche elemento di contesto può aiutare a comprendere il terreno su cui si è sviluppata la strategia dell’Ambito di Sondrio che ha ora mosso i primi passi e che si avvia ad assumere una dimensione significativa per questo piccolo territorio, nella speranza che faccia da stimolo per lo sviluppo di ulteriori azioni di sistema che contribuiscano ad affrontare in modo organico il tema dell’emergenza abitativa.

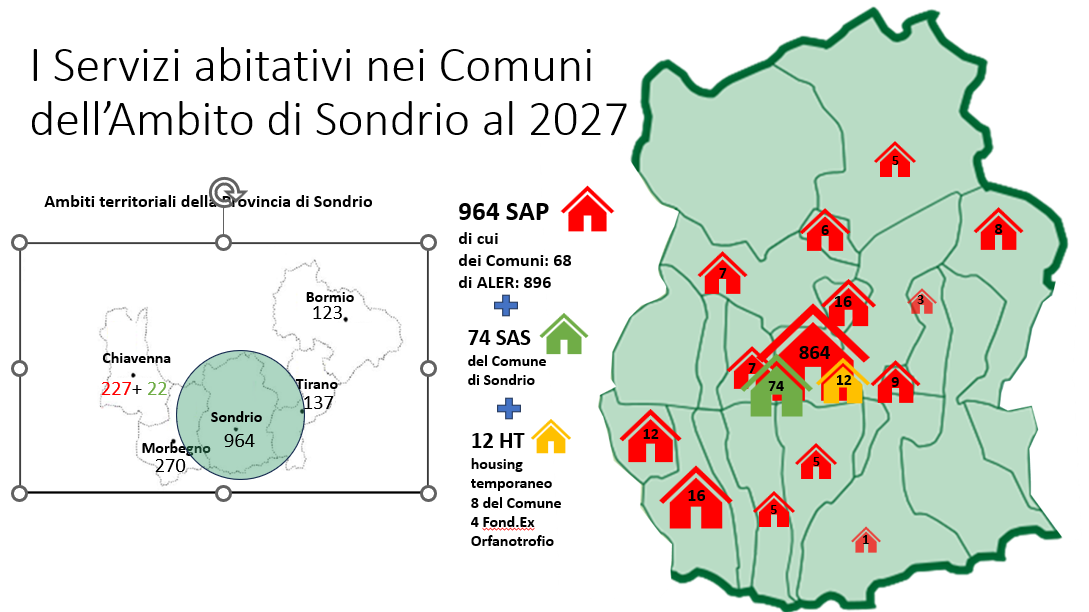

Il Comune di Sondrio è un piccolo capoluogo in cui vivono poco più di 21.000 abitanti. È ente capofila dell’Ambito territoriale sociale, composto da 22 Comuni distribuiti lungo i fianchi della parte centrale della Valtellina e in cui vivono complessivamente 54.000 abitanti. Il Comune coordina da oltre vent’anni la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali che fanno capo a tutto tondo all’Ufficio di Piano con qualche eccezione, come quella delle politiche abitative. Fino al 2022, infatti, la materia “casa” è stata gestita totalmente in forma singola e separata dai Comuni con i propri uffici tecnici impegnati sul fronte delle opere pubbliche, della regolazione dell’edilizia privata e, per quanto attiene all’edilizia sociale, con una delega quasi esclusiva all’ALER. In tutto l’ambito il patrimonio SAP è fatto di 900 alloggi SAP di proprietà ALER e 69 di proprietà comunale per la maggior parte affidati alla gestione di ALER.

Per l’elaborazione del piano triennale dei servizi abitativi pubblici e sociali era quindi necessario integrare tra loro conoscenze disgiunte per mettere a fuoco le caratteristiche del territorio, indagarne le specificità in relazione al tema della casa, comprendere la dimensione della domanda e far emergere le potenzialità e le risorse economiche e professionali, costruire un primo disegno di welfare abitativo che fosse comprensibile ai tecnici e agli amministratori locali.

Ci è venuta in soccorso l’opportunità di partecipare all’avviso regionale sulla premialità dei Piani di Zona, previste dalle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023 con lo scopo di supportare ed incentivare un modello di programmazione sovra-ambito trasversale tra aree di policy, con cui abbiamo finanziato un percorso formativo e di ricerca, a cui hanno partecipato gli operatori sociali, i servizi tecnici e gli operatori dei servizi sociosanitari dei sei ambiti territoriali della Valtellina, della Valchiavenna e dell’Alto Lario. Con una conduzione affidata a KCity, professionisti di diverse discipline hanno raccolto e analizzato i dati sullo stato del patrimonio immobiliare pubblico, sul patrimonio privato sfitto e inutilizzato, sui flussi della mobilità di valle, tentando una ricostruzione dei principali bisogni abitativi e dei principali nodi strategici. Questo lavoro ha consentito di approvare nel 2023 i piani triennali dei sei ambiti, primo passo per accompagnare la nascita e lo sviluppo di una politica abitativa provinciale e la realizzazione, in ogni ambito e in modo diversificato, di nuovi servizi abitativi.

Nell’ambito di Sondrio il Piano3 è stato anche un’occasione per raccontare un pezzo della storia di questo territorio dal punto di vista demografico (con le sue caratteristiche di spopolamento, invecchiamento e scarsa attrattività turistica), abitativo (caratteristico per scarsità di superficie abitata e per una forte competizione sull’uso del suolo), socio-economico (con la proliferazione di capannoni commerciali nel fondovalle, il progressivo abbandono dei vecchi nuclei abitativi e la difficoltà dei “lavoratori poveri” di trovare alloggio a canoni sostenibili). Frammenti di un dibattito che si è timidamente sviluppato anche tra i Sindaci dell’ambito che sembrano aver colto la necessità di affrontare in modo congiunto il tema dell’abitare e che , come nel caso del Comune di Sondrio, ha permesso di avviare un’azione che porterà alla creazione di una filiera abitativa articolata su diversi piani.

La strategia abitativa dell’Ambito di Sondrio

Sullo sfondo del piano triennale dell’ambito di Sondrio sono state fissate alcune criticità dell’offerta abitativa pubblica che hanno guidato la costruzione della strategia di intervento locale e riorientato le azioni già in corso. Tra queste criticità richiamiamo:

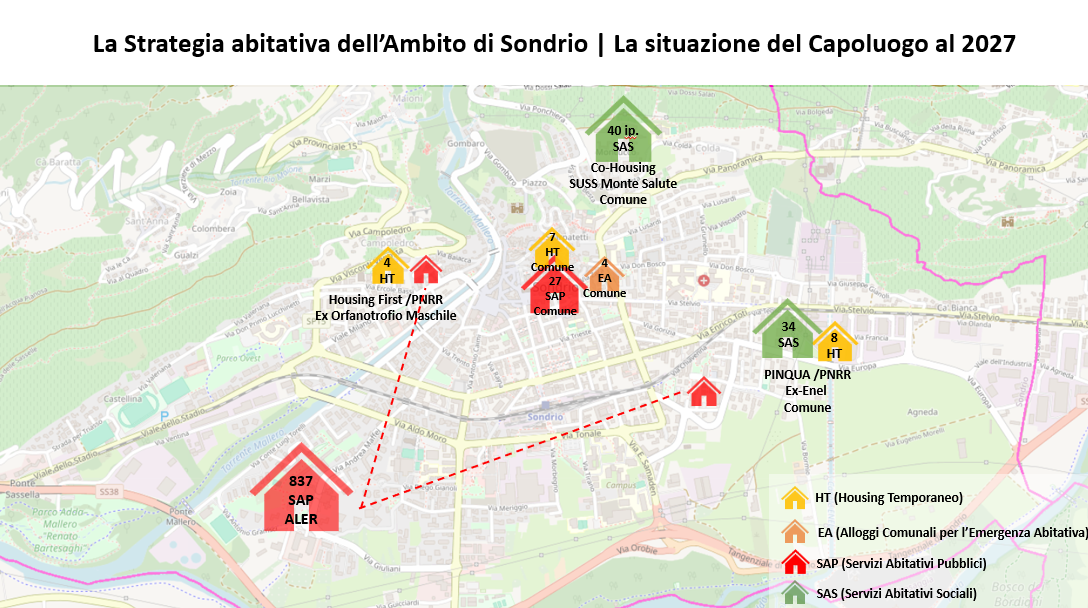

- la sproporzione netta tra il numero di unità abitative SAP di proprietà ALER (oltre il 90%) e di quelle proprietà comunale con conseguente capacità minima dei Comuni di incidere nella gestione del patrimonio SAP e con uno stock complessivo congelato da anni e fortemente sotto-utilizzato (la rilevazione effettuata nel mese di giugno mostra che nella città di Sondrio su 837 alloggi SAP di proprietà ALER soltanto 703 risultano occupati). Nel documento citato si afferma che “il sistema dei servizi abitativi pubblici appare bloccato, con capacità di offerta a bando estremamente esigua rispetto alle dimensioni dello stock complessivo e con un patrimonio abitativo pubblico in progressivo degrado”;

- il rapporto tra livello di povertà delle famiglie e il rischio sempre più evidente di un aumento delle famiglie che non accedono a soluzioni abitative sostenibili sul mercato privato o non riescono a far fronte ai canoni (emblematica l’analisi del fondo sostegno affitto riportata nel documento4) e di persone senza tetto (i posti di emergenza allestiti nel capoluogo dopo il COVID sono progressivamente aumentati senza comunque riuscire a tenere il passo con l’incremento delle persone senza dimora);

- il rischio di assistere per la prima volta a Sondrio al fenomeno delle occupazioni abusive a causa delle numerose unità abitative vuote nei complessi edilizi di ALER. Fenomeno puntualmente verificatosi a partire dal 2024;

- il fatto che i dati sul vuoto e lo sfitto parlano di un mancato adeguamento delle politiche urbanistiche alla necessità di intercettare patrimonio e rimetterlo in gioco, in un contesto in cui si sono ristetti i margini per realizzarne di nuovo (l’indagine 2023 di OPENPOLIS su dati ISTAT rileva che tra le province italiane, quella con la quota maggiore di abitazioni non occupate in modo permanente è Sondrio, con il 57,04%, con punte del 70% in alcuni Comuni dell’ambito5.

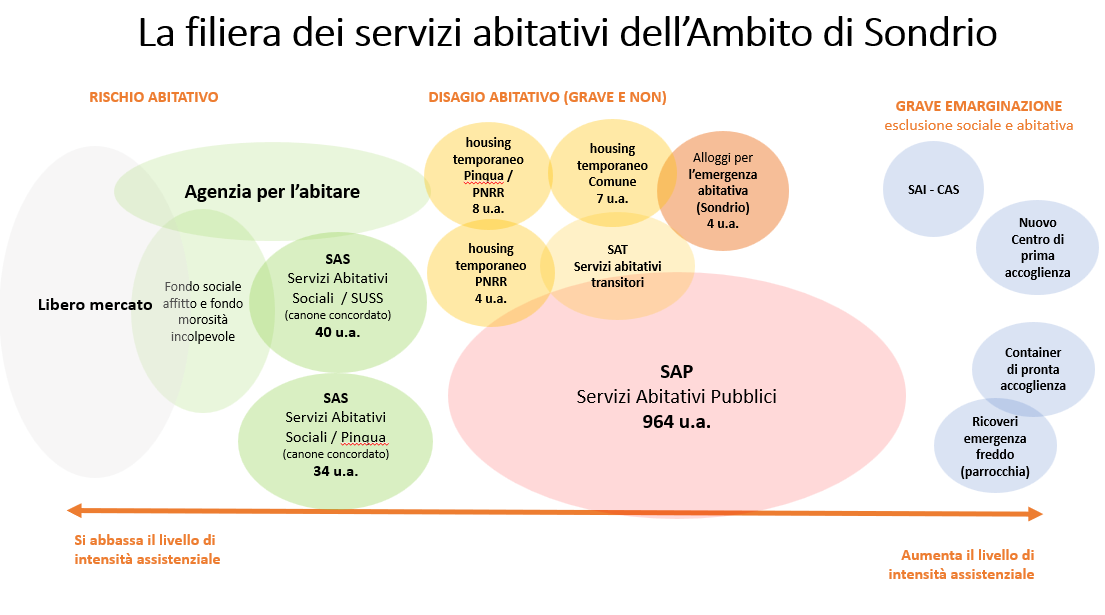

Se alcuni macro-trend sono comuni (assenza di politiche nazionali sull’emergenza abitativa, aumento delle disuguaglianze, diffusione anche nelle città più lontane dai grandi centri urbani di persone senza dimora, fragilità delle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo,…), le strategie di soluzione di un problema devono essere strettamente contestualizzate e correlate alle caratteristiche del territorio. Nel nostro caso se, a seguito dell’analisi, sono risultate più evidenti le criticità, sono emerse anche alcune peculiari risorse su cui fare leva e in particolare: una consolidata gestione associata dei servizi sociali apprezzata da tutti i Comuni dell’ambito, la sperimentazione di processi di coprogettazione in ambiti trasversali tra politiche sociali e di rigenerazione urbana6, la collaborazione tra servizi sociali e ufficio tecnico del Comune di Sondrio. L’intuizione, quindi, è stata quella di partire da queste risorse e spostare l’attenzione dal singolo Comune ai Comuni dell’ambito, dal bisogno di casa, ridotto a un problema dei servizi sociali, al problema della casa come bene sociale per tutti. Questo posizionamento ha permesso al Comune di Sondrio di cogliere le opportunità offerte dai programmi PINQUA, dal PNRR e dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Regione Lombardia (SUSS) per aggredire il problema, costruire una filiera di servizi abitativi in corso di realizzazione, mettendo in atto una strategia locale connotata da una certa dose di prospettiva visionaria e di sano pragmatismo.

Attori e strumenti per l’attuazione di una strategia abitativa a livello comunale o di ambito

Per integrare risorse e competenze ci è sembrato più produttivo allargare i confini e operare delle concrete incursioni al di fuori del nostro campo di competenze7, piuttosto che ridurre il panorama d’azione e degli interlocutori all’ambito sociale, realizzando così una strategia su più piani e a più voci e con una sequenza temporale ben delineata che qui sintetizzo.

Con la Missione 5 del programma PNRR “Inclusione e coesione”, C2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 1.3 “Housing first e Stazioni di Posta”, è stata prevista la creazione di quattro alloggi indipendenti finalizzati alle esigenze di accoglienza di famiglie o donne sole, in prevalenza con figli minori, che si trovano temporaneamente prive di alloggio e in condizioni di “difficoltà e precarietà abitativa”. È stato quindi previsto e finanziato il recupero funzionale di un immobile già adibito a sede dell’Orfanatrofio maschile di Sondrio, costruito nel primo decennio del secolo scorso, inutilizzato dal 1980 e in stato di evidente degrado. Gli attori di questo programma sono il Comune di Sondrio in qualità di ente attuatore (Rup il dirigente dei servizi alla persona, con contributo essenziale dell’Ufficio tecnico), la Fondazione Orfanatrofio maschile di Sondrio, proprietaria del bene e co-finanziatrice dell’opera, la cooperativa sociale Forme incaricata per la gestione funzionale della struttura, IRS come ente di formazione. La palazzina è stata inaugurata nel mese di maggio nel pieno rispetto dei tempi previsti.

Con il progetto PINQUA è stato messo a punto un progetto per la rigenerazione urbana di un quartiere periferico della città immaginando la convivenza tra diverse funzioni che ruotano intorno al tema della qualità dell’abitare e dell’accoglienza. Verranno quindi realizzati servizi di accoglienza per le fragilità abitative estreme con una struttura più adeguata e capiente, servizi per fragilità specifiche (un centro dedicato all’autismo, con sevizi e appartamenti per il “dopo di noi” e il nuovo centro antiviolenza), appartamenti dedicati all’Housing temporaneo in aggiunta a quelli esistenti e, per la prima volta in provincia di Sondrio, unità abitative a canone moderato rientranti nei Servizi Abitativi Sociali (SAS). Questo progetto si propone di intervenire su uno specifico comparto urbano, caratterizzato dalla presenza di alcuni fabbricati dismessi da anni, per dotare il quartiere di una serie di servizi oggi assenti o insufficienti. Gli attori sono diversi: Il Comune è capofila con Rup il Dirigente dei servizi tecnici mentre il servizio sociale è coinvolto nella progettazione e co-programmazione di alcuni servizi con gli ETS. L’inaugurazione dei servizi è prevista per la metà del 2026.

Con il Progetto Monte Salute il Comune di Sondrio si è proposto di attuare un programma di rigenerazione dell’ex Ospedale Psichiatrico, un’area semi-abbandonata in cui far nascere un nuovo quartiere di servizi e abitazioni. Il finanziamento europeo (composto da fondi FESR e FSE+) ottenuto dopo la partecipazione ad una manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia nell’ambito delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile, prevede la realizzazione di servizi di accoglienza abitativa per persone con grave disabilità, un servizio di ricezione turistica inclusiva e la riqualificazione di un padiglione in appartamenti di cohousing. Una strategia di rigenerazione che prevede quindi anche l’attrazione di cittadini in un condominio con appartamenti a canone moderato, anche in questo caso inquadrati come SAS, in cui si condivideranno servizi comuni esperienze di condivisione e collaborazione. In questo caso l’insieme di attori è trasversale ai principali enti pubblici: Comune di Sondrio, ASST Valtellina e Alto Lario, ATS della Montagna, Provincia di Sondrio, Camera di commercio, ETS che hanno partecipato ad un bando di coprogettazione per la gestione delle azioni immateriali, KCity come project manager e, sullo sfondo, Regione Lombardia. I tempi previsti hanno visto l’avvio nel 2025 delle azioni immateriali e delle attività di progettazione (approvato il preliminare sarà emanato a breve il bando di progettazione esecutiva), mentre per la realizzazione delle opere la deadline è dicembre 2027.

Sfide future

Le sfide di questa strategia sono dunque innumerevoli. Ne citerei di seguito solo alcune che mi sembrano rilevanti e comuni.

La tenuta delle diverse procedure sul piano amministrativo è paradossalmente quella che più ha impegnato finora gli uffici e che li impegnerà a fondo anche nella fase di monitoraggio e rendicontazione. Integrare le risorse e i finanziamenti implica il confronto con interlocutori diversi (Europa, Ministeri, Regione…), diverse piattaforme e logiche di rendicontazione, vincoli e competenze amministrative diversificate.

Sul fronte politico-amministrativo sarà necessario mantenere viva l’attenzione sul problema della casa, per far cogliere agli amministratori l’impatto dei nuovi servizi abitativi su tutto l’ambito territoriale. Avremo l’opportunità di consolidare la prospettiva di ambito con la redazione del prossimo piano triennale che vorremmo approvare entro fine anno per diffondere le conoscenze acquisite, valorizzare anche gli interventi realizzati o da realizzare nei Comuni, per riportare nell’agenda pubblica il tema della casa.

Terza e ultima sfida è quella relativa alla governance, al sistema di connessione delle parti in modo funzionale ed efficace. Per il Comune di Sondrio si tratta di rivedere e reinventare le modalità di gestione del patrimonio abitativo sociale che sarà quadruplicato nel giro di due soli anni. Si tratterà di ripensare alla gestione del patrimonio vecchio e nuovo in collaborazione con il privato sociale, forse con la realizzazione di una agenzia per l’abitare o forse con una diversa gestione pubblico-privata del patrimonio. In questo senso è stato attivato un confronto tra dirigenti del Comune, consulenti esterni, ETS ed amministratori.

La sfida più grande resta comunque quella di immaginare e lavorare insieme per un futuro migliore.

- “Lo stato della disuguaglianza abitativa in Italia”, di Alice Boni e Francesco di Cio’ (2022)

- Per un approfondimento “Abitare stanca. La casa: un racconto politico” di Sarah Gainsforth (effequ, 2022).

- Il piano triennale dei servizi abitativi pubblici e sociali dell’ambito di Sondrio 2023-2025 è scaricabile qui

- Tra il 2021 e il 2024 sono progressivamente aumentate le domande di sostegno all’affitto in alloggi privati con 264 domande presentate nel 2024 e solo 120 finanziate in base alle risorse disponibili. Da segnalare che l’Isee medio dei richiedenti era di 6.700 euro e quello delle famiglie che hanno ottenuto un contributo di 2.900 euro.

- Se il dato provinciale può far pensare all’incidenza di case in affitto per un utilizzo prevalente a fini turistici, colpisce che anche i Comuni dell’ambito di Sondrio, un territorio ben poco “turistico”, registrino punte di vuoto abitativo assai rilevanti. A titolo d’esempio Castello Dell’Acqua, Spiana, Fusine, piccoli Comuni dove il vuoto sembra determinato più dall’abbandono di vecchie case e interi nuclei o da una miriade di appartamenti inclusi in edifici costruiti dal proprietario per i familiari, che nel tempo hanno costruito o acquistato altrove una casa autonoma

- Si veda ad esempio il progetto realizzato sul bando “periferie”

- Elena Granata “Placemaker. Gli inventori dei luoghi che abiteremo” (Einaudi, 2021)