Diritti umani e digitali per servizi pubblici inclusivi

Maryam KarimiGiada CasarinGrazia Concilio | 9 Settembre 2025

Servizi pubblici e diritto alla città digitale

La transizione digitale in corso è una caratteristica distintiva delle agende urbane presenti e future, ed influenza profondamente la governance delle città europee e della pubblica amministrazione. Tale tendenza, spesso integrata in una più ampia “smartification” della città1, vede un accesso ai servizi urbani essenziali sempre più mediato attraverso piattaforme digitali, che diventano prerequisito per gli abitanti delle città per esercitare efficacemente i propri diritti. Il diritto alla città digitale reinterpreta ed estende il concetto di “Diritto alla città” di Henri Lefebvre2 all’ambito digitale, riflettendo sulle disuguaglianze nell’accesso alle risorse, ai servizi e alle opportunità. Nonostante i servizi pubblici siano progettati per servire tutti i cittadini e gli abitanti delle città, i gruppi più vulnerabili ed emarginati, compresi gli immigrati, incontrano spesso limitazioni nell’accesso a diritti essenziali come la salute, l’istruzione, un tenore di vita adeguato, e condizioni di lavoro eque3. La trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici richiede agli utenti un elevato grado di competenze e di consapevolezza dei propri diritti comportando quindi un rischio di esclusione dalla vita e dalla partecipazione urbana per i cittadini più fragili.

Sfide di accesso e inclusione per gli immigrati

Gli abitanti delle città sono raramente coinvolti nella progettazione ed erogazione dei servizi pubblici e le loro diversità e molteplici vulnerabilità intersezionali tendono a non essere pienamente considerate4. Le barriere burocratiche e idiomatiche che caratterizzano l’interazione con le procedure di servizio e gli amministratori locali colpiscono in modo sproporzionato gli immigrati nel loro percorso di integrazione sociale e urbana. Dall’accesso alle informazioni di base sui servizi alla navigazione delle relative procedure, gli utenti immigrati mostrano, in generale, una comprensione limitata della lingua, della cultura e delle pratiche locali, e una mancanza di fiducia nelle istituzioni dalle quali subiscono spesso forme di discriminazione implicita ed esplicita5.

La digitalizzazione predominante dei servizi pubblici rischia di aggravare questi ostacoli all’inclusione sociale, portando ad un ulteriore isolamento6 delle fasce più svantaggiate della comunità immigrata, tra cui donne, anziani, e persone con disabilità. I migranti in condizioni socioeconomiche svantaggiate spesso non dispongono delle necessarie infrastrutture tecnologiche per tentare l’accesso ai servizi pubblici in modo indipendente. L’ambiente digitale richiede competenze linguistiche superiori, dati i termini tecnici e i registri formali impiegati sui siti ufficiali e nei documenti burocratici. Inoltre, una scarsa familiarità con il sistema previdenziale e con i relativi requisiti per l’esercizio di diritti fondamentali possono aumentare il timore dei migranti di commettere errori durante la procedura, costringendoli a rivolgersi direttamente al supporto esterno (CAF o terzo settore).

easyRights e città-IN: l’esperienza degli utenti immigrati al centro

A fronte dei piani di azione promossi dall’Unione Europea per la transizione digitale7, in che modo le governance urbane possono effettivamente riconoscere le disuguaglianze digitali esistenti e quali strategie possono attuare per mettere in relazione efficacemente i servizi pubblici, i cittadini e i loro diritti?

I progetti easyRights e città-IN, di cui è partner il DAStU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, hanno cercato di fornire risposte a queste domande attraverso l’elaborazione di strumenti ed azioni pratiche che mettono al centro dell’analisi l’esperienza diretta degli utenti immigrati ed il loro raggiungimento di diritti prima e dopo l’interazione con i servizi pubblici.

Il progetto easyRights (finanziato dal programma Horizon 2020) evidenzia come la qualità dell’interazione tra utente e servizio pubblico sia determinante nel facilitare o impedire l’esercizio del diritto alla città, e sottolinea l’interdipendenza tra requisiti, servizi, e diritti stessi. Con l’obiettivo principale di accrescere la consapevolezza degli utenti immigrati rispetto ai propri diritti, il progetto ha sviluppato importanti strumenti a diretto beneficio dell’intero ecosistema di servizi, tra cui:

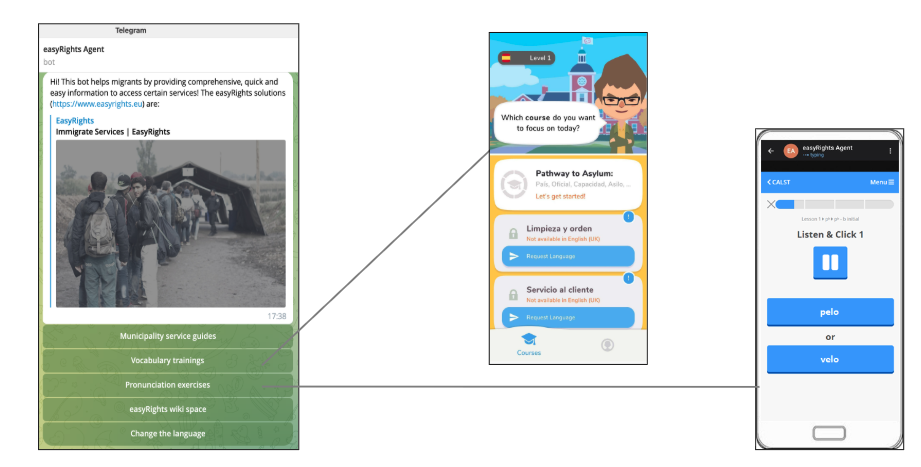

1. Agente easyRights: una chatbot8 che fornisce supporto passo-passo all’utente in più lingue per accedere alle informazioni su alcuni servizi base di integrazione. Dopo aver scelto il paese specifico e l’area di servizio necessaria, un’IA automatizzata elabora i relativi requisiti principali dai molteplici portali di un determinato servizio, fornendo dettagli in base alle informazioni “come, quando, dove”. Oltre al supporto passo-passo nella procedura, l’Agente indirizza verso corsi di lingua locale attraverso le applicazioni Capeesh e CALST, che si concentrano su terminologie tipiche del servizio richiesto.

Fig.1. Agente easyRights. Fonte: Elaborazione delle autrici dalla piattaforma digitale.

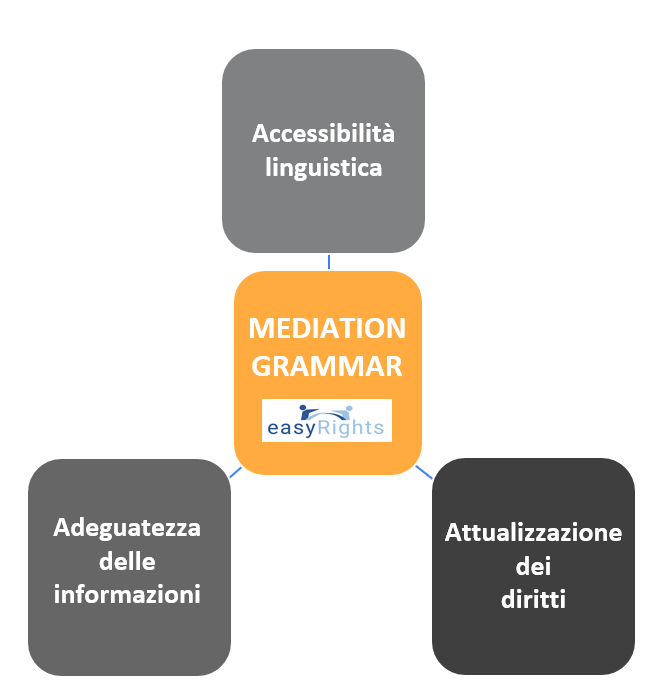

2.Mediation Grammar (Grammatica di Mediazione): uno standard di qualità e una metodologia valutativa pubblicata ufficialmente dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) nel 20239 al fine di guidare le pubbliche amministrazioni degli Stati Membri nella progettazione e nell’erogazione di servizi più inclusivi dal punto di vista degli immigrati. Questo standard si basa sull’esperienza diretta degli utenti immigrati e, in particolare, mira ad individuare tre livelli di empowerment, ovvero le personali capacità di comprensione e consapevolezza degli utenti rispetto ai propri diritti nell’interazione con determinati servizi. Tali capacità si distinguono in:

a. Accessibilità linguistica: la comprensione dei termini e della pronuncia nella lingua di riferimento, compresa la qualità dell’assistenza linguistica eventualmente fornita dal servizio pubblico.

b. Adeguatezza delle informazioni: la qualità delle informazioni preliminari ricevute per accedere alla piattaforma digitale e navigare attraverso le fasi delle procedure.

c. Attualizzazione dei diritti: il grado di consapevolezza degli utenti rispetto all’interdipendenza dei servizi cui hanno diritto e, di conseguenza, dei relativi diritti fondamentali che sono loro garantiti o negati.

Fig. 2. Concettualizzazione della Mediation Grammar. Fonte: Elaborazione delle autrici.

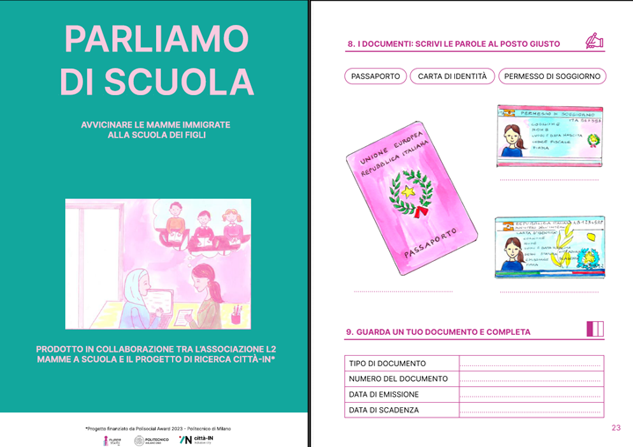

Questi strumenti sono stati testati presso quattro città nell’ambito del progetto easyRights (Birmingham nel Regno Unito, Larissa in Grecia, Malaga in Spagna, Palermo in Italia) in relazione alla valutazione dei seguenti servizi pubblici, centrali per l’integrazione sociale: richiesta di asilo, supporto e orientamento al lavoro, richiesta di cittadinanza e registrazione alla nascita10. Inoltre, Mediation Grammar è stata recentemente applicata nell’ambito del progetto città-IN (finanziato dal programma Polisocial Award 2023 del Politecnico di Milano). Questo progetto ha raccolto importanti dati primari sull’esperienza dei genitori immigrati residenti nel quartiere San Siro, a Milano, con cinque servizi scolastici: l’iscrizione alla scuola primaria, il pagamento dell’assicurazione, il registro elettronico, i programmi pre/doposcuola e i campi estivi. Oltre ad offrire assistenza diretta ai genitori immigrati nello svolgimento delle procedure digitali, città-IN ha fornito sessioni informative e formative ad utenti e stakeholders sull’accesso ai servizi scolastici e i diritti umani che essi garantiscono. Inoltre, al fine di fornire una risposta locale alle molteplici barriere che emergono dall’indagine e dalle osservazioni sul campo, città-IN ha collaborato attivamente con un’organizzazione locale del terzo settore specializzata nell’insegnamento dell’italiano alle donne migranti (Mamme a Scuola). La co-progettazione ha dato vita al manuale Parliamo di scuola.

- Il manuale Parliamo di Scuola nasce per informare, responsabilizzare ed accompagnare i genitori immigrati nell’accesso ai servizi scolastici fornendo, in particolare alle madri, una formazione digitale e culturale e, allo stesso tempo, competenze linguistiche specifiche per la comprensione dei servizi scolastici. Il manuale è concepito come strumento di sostegno non solo per gli utenti immigrati, ma anche per i fornitori di servizi scolastici, compresi gli amministratori pubblici e le organizzazioni del terzo settore. L’obiettivo è infatti aumentare la consapevolezza rispetto alle esigenze specifiche degli utenti immigrati ed alle competenze loro richieste dai servizi scolastici. Attraverso esercizi pratici ed esempi di moduli amministrativi autentici, Parliamo di Scuola fornisce una risposta pratica sia alla scarsa consapevolezza dei servizi scolastici primari (iscrizione alla scuola primaria, pagamento dell’assicurazione, mensa scolastica), sia alla necessità delle madri migranti, in particolare, di acquisire competenze e sicurezza per navigare autonomamente sulle piattaforme digitali.

Fig. 3. Parliamo di Scuola. Fonte: Elaborazione delle autrici dal manuale.

Quali azioni concrete per servizi pubblici più accessibili e inclusivi?

I risultati dei progetti easyRights e città-IN sopra descritti evidenziano come il possesso di competenze specifiche, la conoscenza dei servizi esistenti, e la consapevolezza dei propri diritti siano requisiti fondamentali per gli utenti dei servizi pubblici nell’era della transizione digitale. Per ridurre al minimo il rischio di isolamento urbano e sociale delle comunità più vulnerabili, le amministrazioni pubbliche e i fornitori di servizi pubblici potrebbero considerare di attuare alcune azioni concrete:

- Monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi. La qualità dei servizi pubblici dovrebbe essere valutata, innanzitutto, dal punto di vista dell’utente immigrato, in questo caso, adottando ad esempio la metodologia valutativa Mediation Grammar. Questo approccio consente di prendere realmente in considerazione l’esperienza delle persone marginalizzate e di identificare ostacoli e bisogni specifici per gli utenti immigrati. Gli strumenti e i servizi devono essere continuamente perfezionati sulla base di feedback diretti e dell’uso nel mondo reale, rendendo la valutazione centrata sull’utente una componente fondamentale della progettazione e dell’erogazione dei servizi pubblici.

- Intersezionalità nella co-progettazione e nell’erogazione dei servizi.

Per garantire che la progettazione e l’erogazione dei servizi pubblici siano veramente inclusive, sia i fornitori di servizi che gli sviluppatori di piattaforme digitali dovrebbero adottare non solo approcci partecipativi, ma anche esplicitamente intersezionali. Ciò significa considerare le barriere, le opportunità e le sfide interconnesse che i diversi gruppi di utenti si trovano ad affrontare. Inoltre, i test e le valutazioni iterative, attraverso una serie di cicli di progettazione che vanno dall’ideazione al mock-up11 e allo sviluppo, dovrebbero porre gli utenti migranti al centro del processo.

- Alfabetizzazione ai diritti umani e digitali. La crescente transizione digitale deve andare di pari passo con la formazione in materia di competenze e di diritti digitali e umani, che non può essere solo rivolta ai cittadini. Per essere realmente efficace, l’alfabetizzazione deve necessariamente coinvolgere la pubblica amministrazione stessa, compresi gli enti fornitori di servizi, le istituzioni e gli operatori di front e back-office. Deve essere promossa a tutti i livelli operativi e di politiche pubbliche per far fronte alle disuguaglianze nell’accesso ai servizi, spesso legate a barriere strutturali, culturali o socio-economiche che penalizzano le fasce più vulnerabili della popolazione.

- Accesso alternativo offline. Un accesso ai servizi pubblici che non sia soltanto digitale, ma che comprenda alternative offline permetterebbe al servizio pubblico di raggiungere le categorie di cittadini più emarginati e svantaggiati dal punto di vista socio-economico. Tale offerta riconoscerebbe il ruolo significativo delle barriere digitali per diverse categorie di cittadini e immigrati, e fornirebbe un accompagnamento pratico alla transizione digitale della pubblica amministrazione.

Coinvolgere tutti i cittadini, indipendentemente dal loro background o dalla loro istruzione, nel discorso urbano sul diritto alla città digitale richiede un approccio olistico, partecipativo e intersezionale, che metta al centro dei servizi pubblici le comunità emarginate e le aree urbane svantaggiate.

- Rosol, M. & Blue, G. (2022), ‘From the smart city to urban justice in a digital age’, City, 26(4), pp. 684-705.

- Lefebvre, H. (1968), Le Droit à La Ville. Anthropos, Paris.

- Cassarino, J. P., & Fargues, P. (2006), ‘Policy responses in MENA countries of transit for migrants: an analytical framework for policy-making’. Mediterranean Transit Migration. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, pp. 101-108.

- Kempin Reuter, T. (2019). ‘Human rights and the city: Including marginalized communities in urban development and smart cities’, Journal of Human Rights, 18(4), pp. 382-402.

- Concilio, G., Costa, G., Karimi, M., Vitaller del Olmo, M., & Kehagia, O. (2022), ‘Co-Designing with Migrants’ Easier Access to Public Services: A Technological Perspective’. Social Sciences, 11(2), 54.

- Pineda, V. S., and Thurston, J. (2016) ‘Guide to Implementing Priority ICT Accessibility Standards: Critical Technical Specifications to Support Digital Inclusion’, last accessed 14/05/2025.

- Europe’s Digital Compass 2030

- Programma informatico che simula conversazioni umane.

- CWA 18014:2023

- Zardo, F., Rössl, L., & Khoury, C. (2023). ‘Adapting to Crisis: The Governance of Public Services for Migrants and Refugees during COVID-19 in Four European Cities’. Social Sciences, 12(4), 213.

- Fase di rappresentazione realistica e dettagliata che mostra come apparirà il prodotto finale.