Il ruolo dei Comuni nel finanziamento del welfare socio-assistenziale

Laura Pelliccia | 16 Dicembre 2025

Al finanziamento del welfare territoriale concorrono vari attori (Stato, Regioni, UE, Comuni). In un momento storico in cui dovrebbero essere completate le annose riforme dei sistemi di finanziamento degli enti decentrati (il cosiddetto federalismo fiscale) con la parallela definizione dei Leps per il sociale, è utile interrogarsi sul concorso delle diverse fonti di finanziamento al sostegno delle politiche sociali locali. In particolare, tenuto conto che i Comuni/Ambiti dovrebbero essere i responsabili dell’erogazione dei Leps, è importante capire qual è il ruolo effettivo di tali soggetti rispetto al finanziamento degli interventi sociali erogati. A partire dall’Indagine Istat sui servizi sociali, si è cercato di ricostruire la situazione più aggiornata (anno 2022): chi finanzia oggi la spesa sociale dei comuni/ambiti? Come è cambiato nel tempo il ruolo dei comuni quali finanziatori della spesa di questo comparto? Come cambia lo sforzo dei comuni tra le diverse aree del Paese? Cosa significano queste tendenze in termini di prospettive per il futuro?

Quali fonti finanziano la spesa sociale? Come cambia la situazione da regione a regione?

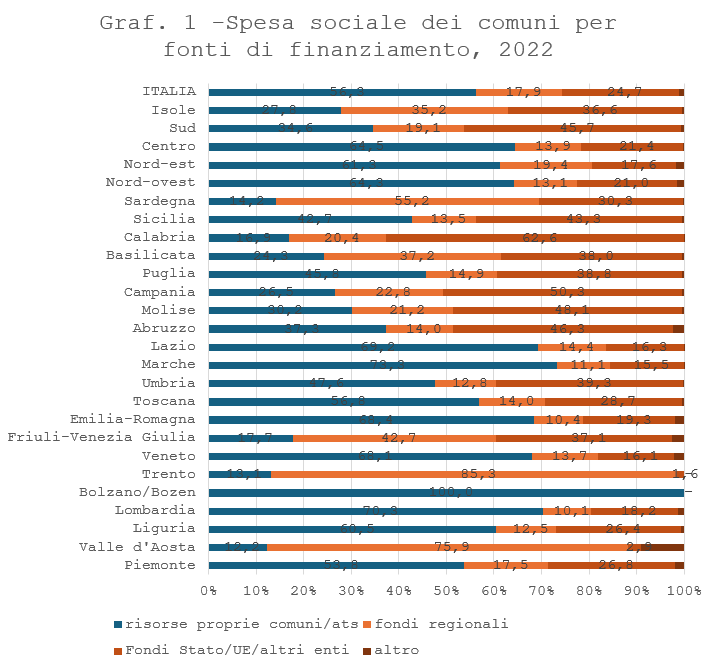

Secondo la più recente indagine Istat sui servizi sociali1 nel Paese, nel suo complesso, la spesa sociale locale è finanziata per oltre il 56% con risorse proprie dei comuni/enti associati, per il 17,9% da fondi regionali vincolati per le politiche sociali, mentre circa un quarto della spesa contribuiscono sostanzialmente fondi nazionali/UE (a meno di quote irrisorie a carico di privati) (Graf.1). Si tratta di un’informazione molto utile, essendo di fatto altrimenti impossibile ricostruire tali elementi a partire dai bilanci dei comuni2.

Ai fini di questa analisi cercheremo di isolare il contributo dei comuni/enti associati da quello di altri livelli di governo, proprio per far emergere quanto il welfare territoriale è in grado di sostenersi con sistemi di autofinanziamento rispetto all’alternativa di dipendere dal finanziamento di altri enti (trasferimenti da regione/Stato/UE).

A tale scopo sono stati ricostruiti due macroaggregati di finanziamento: quello delle risorse proprie (risorse proprie dei comuni+risorse proprie degli enti associativi di colore blu) e, per differenza rispetto al totale, quello delle altre fonti di finanziamento, ovvero delle “risorse derivate” (di colore arancio). Dal confronto tra le diverse ripartizioni geografiche risulta un netto dualismo tra il Centro-Nord, dove tendenzialmente i comuni/ATS finanziano oltre il 60% della spesa e il Mezzogiorno, dove il contributo è molto più limitato: 27,8% nelle Isole e 34,6% al Sud (Graf. 1).

Dal confronto tra le singole regioni a statuto ordinario risulta che la percentuale di finanziamento con risorse propria oscilla tra il massimo assoluto delle Marche (73,3%) e il minimo della Calabria (16,9%). Altre regioni dove il contributo percentuale con le risorse proprie dei Comuni è particolarmente elevato sono la Lombardia (70,3%) e il Lazio (69,2%).

Un confronto pro-capite dello sforzo con risorse proprie

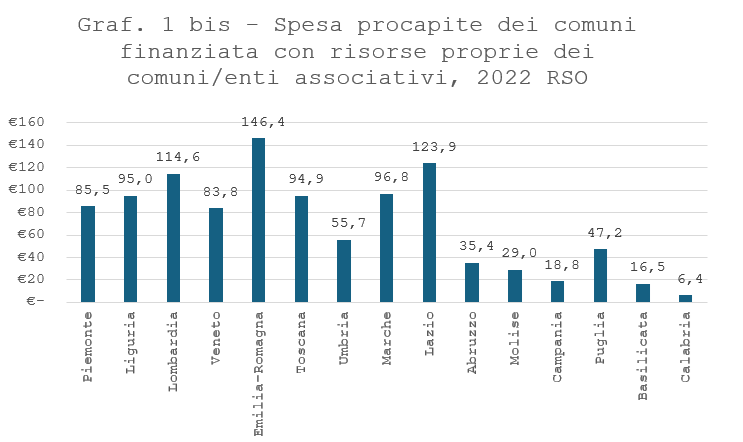

Come noto il livello di interventi sociali è molto variabile nel Paese: nel quadro delle regioni a statuto ordinario la spesa sociale pro-capite, secondo la più recente rilevazione Istat, oscilla da un minimo di 38 eur della Calabria a un massimo di 214 eur dell’Emilia Romagna.

La spesa pro-capite dei comuni di una certa regione è il risultato di più fattori: non solo dello sforzo che fanno i comuni investendo nel sociale risorse proprie, ma anche dei sostegni che ricevono da Stato/Regioni/Ue. Per questo è utile “isolare” il solo sforzo dei comuni, attraverso un confronto tra regioni, a livello pro-capite, della sola parte di spesa sociale finanziata dai comuni/ATS (spesa sociale pro-capite per la percentuale di spesa finanziata da comuni/ATS).

Dal confronto tra regioni a statuto ordinario (Graf. 1 bis) risulta che quella con maggiore sforzo pro-capite per il sociale è ancora l’Emilia Romagna (146 eur), seguita dal Lazio (123,9 eur) e dalla Lombardia (114,6 eur). Il dualismo Centro-Nord/Sud è molto evidente, tuttavia anche nell’ambito della stessa ripartizione territoriale risulta una forte variabilità (si veda ad esempio la distanza tra Veneto e Emilia Romagna, oppure quella tra Puglia e Calabria).

L’evoluzione nel tempo delle fonti di finanziamento

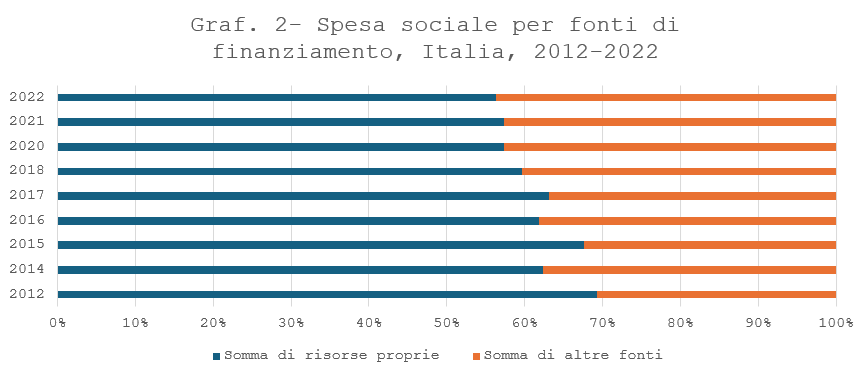

Rispetto a qualche anno fa, la percentuale di contribuzione a carico dei comuni/ATS si è andata gradualmente riducendo: nel 2012 (epoca di quasi azzeramento del sostegno statale al welfare territoriale) i comuni contribuivano per quasi il 70% (Graf. 2). Dopo il 2012 la tendenza è stata invertita (sono stati rifinanziati i vari fondi nazionali come il FNPS, il fondo per la non autosufficienza ecc) e, dunque, nel mix di fonti di finanziamento l’importanza delle risorse proprie dei comuni si è ridimensionata.

Che cosa ha contribuito all’incremento della spesa sociale?

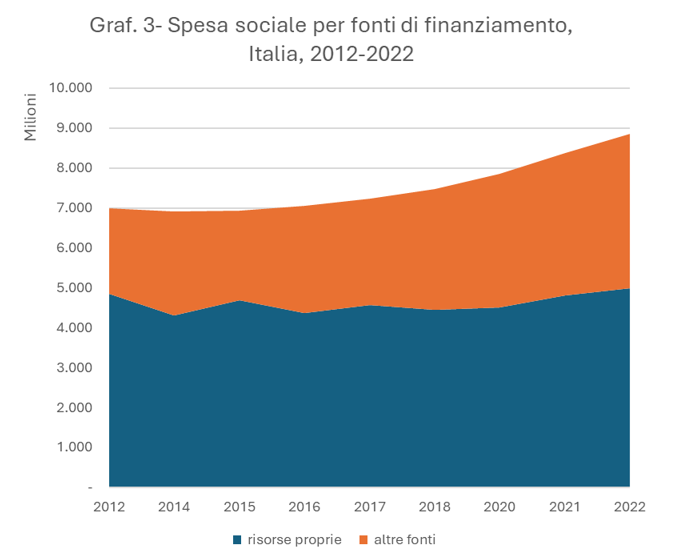

Nell’ultimo decennio la spesa per il welfare territoriale ha conosciuto una discreta crescita in tutto il Paese ( per un quadro dell’evoluzione secondo la più recente rilevazione Istat si rimanda a Dove sta andando la spesa sociale? – Welforum.it). La spesa sociale dei comuni del 2022 in valore nominale risulta oltre 8,8 mld rispetto ai 6,9 del 2012.

Ci si domanda quali soggetti abbiano finanziariamente contribuito a tale espansione. A tale scopo sono state ricostruite le serie storiche del finanziamento a carico delle risorse proprie e delle altre fonti di finanziamento: nel Graf. 3 è rappresentata la crescita del settore sociale e l’effetto combinato delle due fonti di finanziamento (risorse dei comuni e altre fonti), nei grafici 4 e 5 sono rappresentate rispettivamente le variazioni delle risorse proprie e delle altre fonti di finanziamento. Dal Graf. 3 risulta evidente come l’espansione della spesa sociale sia stata trainata principalmente dall’incremento del sostegno dello Stato/Ue (area arancione). Il finanziamento con risorse proprie dei comuni ha avuto un andamento altalenante, con un valore del 2022 di poco superiore a quello del 2012 (Graf. 4). Invece il finanziamento con fonti esterne ai bilanci dei comuni mostra un andamento sempre crescente, con un risultato di +1,7 mld tra il 2012 e il 2022 (Graf. 5). Ciò significa che per far crescere il sociale, più che uno sforzo dei propri bilanci, le tendenze più recenti sono quelle di confidare in maggiori trasferimenti dello Stato/Ue.

Questi cambiamenti si sono prodotti nello stesso modo in tutto il Paese?

Vale la pena analizzare distintamente l’evoluzione delle regioni del Centro-Nord (Graf. 3 a) da quelle del Mezzogiorno (Graf. 3b): nel Settentrione/Centro risulta che la crescita delle risorse esterne è stata accompagnata dal mantenimento delle risorse proprie, mentre nel resto del Paese l’aumento delle fonti esterne è stato accompagnato da un ridimensionamento delle risorse proprie, una sorta di “effetto spiazzamento”: il maggior sostegno statale/dell’Ue ha coinciso con la riduzione delle risorse proprie dei comuni; se i comuni del Mezzogiorno avessero mantenuto il proprio sforzo finanziario, il sociale sarebbe cresciuto di più.

Qualche considerazione prospettica

Questo freno allo sforzo dei comuni con risorse proprie è’ probabilmente anche il risultato di politiche nazionali che finora non hanno adeguatamente valorizzato gli investimenti dei comuni nei servizi sociali. Ad esempio, finora il sistema di finanziamento dei comuni (Fondo di Solidarietà Comunale) nei processi di calcolo dei fabbisogni standard, non ha utilizzato indicatori in grado di rappresentare l’intero ventaglio dell’offerta effettiva di dei servizi sociali3 e pertanto, i comuni che hanno potenziato il proprio sforzo finanziario per il sociale non hanno visto valorizzare opportunamente i propri sforzi.

Nel panorama nazionale sono peraltro mancate politiche di incentivo al co-finanziamento: quando sono stati istituiti nuovi fondi nazionali o potenziati quelli esistenti non sono stati previsti meccanismi che incoraggiassero il potenziamento degli sforzi locali (ovvero premiassero i comuni che accompagnano i trasferimenti nazionali con investimenti propri). Anche le misure del PNRR missione 5 soffrono di tale limite.

La preoccupazione è che in assenza di tali stimoli e, in panorama in cui i provvedimenti di finanza pubblica richiedono sempre maggiori sacrifici agli enti locali, si possa arrestare la crescita del sociale anche perché, nelle proprie politiche di bilancio (l’allocazione delle risorse tra i vari settori), i comuni non sono stimolati a fare crescere lo “spazio” per il sociale.

La sfida per il futuro è quella del mantenimento e dell’adeguamento ai sempre maggiori bisogni di interventi sociali da parte di tutti i livelli di governo.

- https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-spesa-dei-comuni-per-i-servizi-sociali-anno-2022/ con riguardo alla spesa dei Comuni. L’informazione sulle fonti di finanziamento è rilevata complessivamente per tutto il perimetro oggetto di questa rilevazione, senza possibilità di distinguere la spesa al netto dei servizi educativi per la prima infanzia. Dal momento che quest’ultimo tipo di servizi ora afferisce istituzionalmente al settore dell’istruzione sarebbe stato utile poter scorporare tale valore.

- Dai modelli dei bilanci dei comuni è possibile articolare la spesa per settori e target di intervento. Tuttavia, non essendo la rilevazione delle entrate dei comuni articolata per settori, non è possibile fare confronti specifici sul settore welfare tra spesa e fonti di entrata.

- Il calcolo del fabbisogno standard si concentrato quasi esclusivamente sulla spesa per i nidi, tralasciando il cuore dei servizi sociali veri e propri. Al massimo, nella rilevazione dei fabbisogni standard si considerano il numero di utenti complessivi dei servizi sociali, senza considerare le specificità dei diversi servizi, anche in termini di impegno economico.

Ottimo approfondimento