Abitare: un diritto anche per le persone con disabilità

Uno sguardo finalmente diverso, sui servizi e i loro mandati, ispirato alla Convenzione ONU

Carlo Francescutti | 22 Maggio 2019

Se diamo uno sguardo alle pratiche più innovative e alla letteratura scientifica sul tema della disabilità e, in modo più specifico alla disabilità associata a disturbi del neuro sviluppo, c’è, pur nella diversità di accenti, una evidente convergenza su una visione dei servizi come strumento essenziale per l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Tra questi diritti certo ci sono anche la protezione sociale e l’assistenza, ma solo come ancillari rispetto agli scopi principali: creare condizioni di eguaglianza di opportunità tra cittadini, riconoscimento della piena dignità della persona, dei suoi talenti e del suo potenziale di fioritura umana.

Questa visione trova nella Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità una sua formulazione giuridica vincolante che “obbliga” gli Stati e di fatto l’intera società civile a chiudere definitivamente la “stagione” di stigmatizzazione e segregazione delle persone con disabilità.

Un cantiere di trasformazione

A partire da questo orizzonte valoriale e giuridico si è aperto un gigantesco “cantiere di trasformazione” dell’azione dei servizi. Un cantiere entusiasmante oltre che grande perché, come in molti hanno già sottolineato, l’occasione è quella generare opportunità di sviluppo comunitario e sociale di grande interesse per tutti, facendo uscire la condizione di disabilità dalla residualità e marginalità in cui spesso è stata relegata. Riprendo le parole di Maurizio Colleoni, che con pazienza, da anni, sta tessendo la rete di “Immaginabili Risorse” tra centinaia di soggetti pubblici e del terzo settore che si occupano di servizi per la disabilità: “[Immagino]… servizi che sviluppino progetti rigorosi e ben pensati, non solo perché programmati nei dettagli da operatori competenti e familiari partecipi, ma anche perché capaci di fare spazio all’inatteso, all’imprevisto, al sorprendente, e di crescere grazie alla reciproca “fertilizzazione”, alla continua e vitale ricombinazione, tra ciò che è stato studiato intenzionalmente e ciò che accade nel fluire di tutti i giorni. E’ l’immagine di servizi come dispositivi di rinnovamento vitale per tutte le parti coinvolte: le persone con disabilità, i loro familiari, gli operatori e il contesto esterno”1.

Come accennato in apertura, si tratta di operare una ridefinizione e reinterpretazione dei mandati dei servizi, delle modalità di relazione tra la persona con disabilità e gli operatori, delle forme organizzative, dei modelli di finanziamento, dei criteri di riconoscimento e certificazione della qualità.

Senza uno scossone profondo, politico e organizzativo, l’inerzia delle istituzioni e delle organizzazioni di servizio porta a una coazione a ripetere sempre più stanca e sempre più anacronistica. E non sono certo singoli provvedimenti normativi, come ad esempio la Legge 112/2016, ad essere sufficienti ad alimentare il cambiamento. Perché è il “corpaccione” ordinario dei servizi esistenti, diurni, residenziali, educativi che deve essere rimesso in discussione.

Esempi internazionali interessanti di cantieri di trasformazione sono movimenti come “Employment First”2 negli Stati Uniti. La genesi di questo movimento è davvero interessante. Negli Stati Uniti i contesti di lavoro protetti (sheltered workshops) rimangono la destinazione più comune degli adulti con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, nonostante il grande sforzo politico e giuridico fatto per ridimensionarli. Negli ultimi 20 anni, circa l’80% delle risorse pubbliche è rimasto indirizzato a programmi basati sul lavoro protetto o a servizi diurni non collegati ad attività lavorative, contro il 20% diretto a sostenere programmi per l’occupazione3. Questa situazione, apparentemente immutabile, ha generato un ampio e vivace dibattito e un ricco lavoro di ricerca volto a mettere in luce “pro e contro” di questo tipo di programmi. Vi sono evidenze empiriche secondo cui i tassi di transizione dal lavoro protetto al mercato del lavoro sono piuttosto bassi, e che l’impatto a lungo termine dell’occupazione protetta sull’inclusione nella comunità di persone con disabilità sia molto ridotto. I salari di lavoro in contesti di lavoro protetti sono bassi o insufficienti per consentire l’indipendenza economica degli occupati4.

In una ricerca su “Perché gli adulti con disabilità intellettive lavorino in laboratori protetti?”5 emerge come l’occupazione al di fuori del laboratorio protetto sia spesso considerata troppo complessa o frustrante per molte persone con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico. In altri casi, la decisione di rimanere in un laboratorio protetto è correlata alla mancanza di trasporti per raggiungere i luoghi di lavoro o al timore di perdere i benefici economici legati alla condizione di disabilità. Tuttavia, Migliore6, intervistando un campione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, ha rilevato che il 40% delle famiglie, e il 60% dei membri del personale di laboratori protetti, riferivano che nessuno aveva incoraggiato gli adulti con disabilità intellettiva a cercare lavoro al di fuori di laboratori protetti. Si coglie con evidenza che è più facile proporre soluzioni protette che faticare per aprire la strada all’ingresso nel mercato del lavoro.

Il movimento “Employment First” sostiene la necessità di azzerare il pesante fardello di giudizi a priori sull’occupabilità e che l’inserimento al lavoro debba essere un’opzione e un’opportunità che va esplorata, sostenuta e incoraggiata in tutte le persone con disabilità comprese quelle con disabilità intellettiva o con autismo. Lo stesso Office of Disability Employment Policy (ODEP), ha dato sostegno a questo movimento di pensiero e di azione e sostenuto un cambiamento del sistema dei servizi incentrato sulla premessa che tutti i cittadini, compresi gli individui con disabilità legate a disturbi del neuro sviluppo, siano in grado di partecipare pienamente all’occupazione e alla vita della comunità. All’adesione governativa hanno fatto seguito molti Stati con l’obiettivo di allineare le politiche, le pratiche di erogazione dei servizi e sistemi di finanziamento per sostenere al meglio l’integrazione lavorativa come opzione prioritaria dei servizi pubblici.

Vivere in una casa

Analoghi movimenti di cambiamento stanno interessando altri settori tipici delle politiche e dei servizi per le persone con disabilità. Anche nel nostro paese le cose sono in movimento. Certo in Italia questo processo appare più timido, incerto, frammentato rispetto ad alcune nazioni più “coraggiose”. Vorrei rivolgere al riguardo qualche pensiero ad un ambito di politiche solitamente rubricato sotto il titolo di “strutture residenziali per persone con disabilità”. Il principio implicito che ha animato per decenni questo tipo di politiche è che una volta fuori dalla loro famiglia di origine per le persone con disabilità possa esistere soltanto una “struttura” dove vivere.

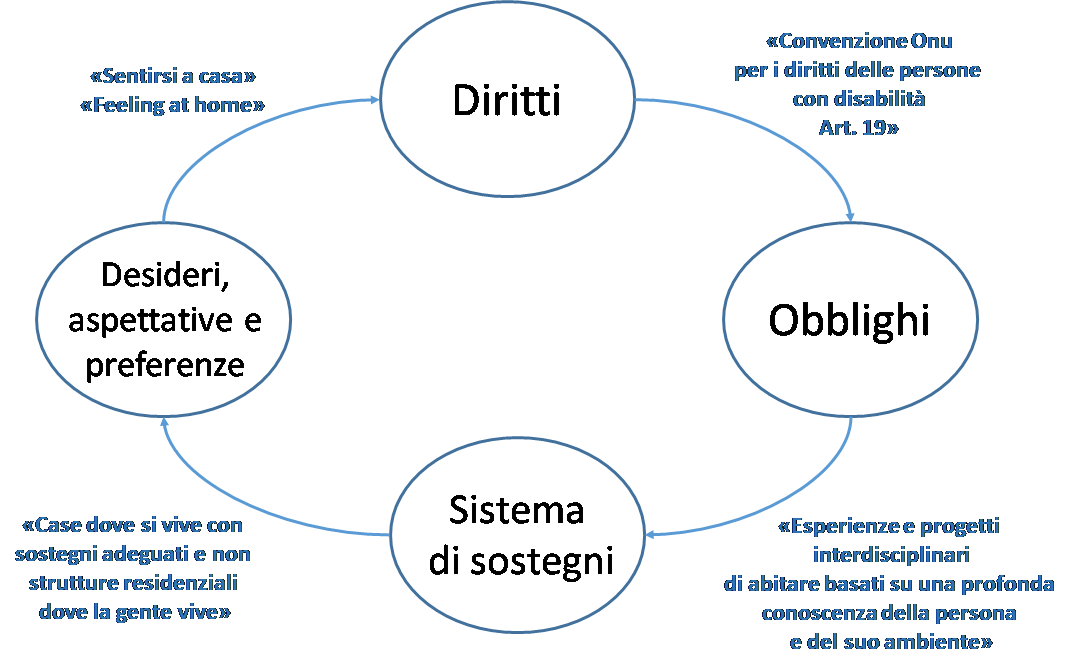

Molti operatori e molte amministrazioni pubbliche italiane si sono appassionate e continuano ad essere incagliate su un tema francamente deprimente: ovvero quali debbano essere le opportune nomenclature delle strutture residenziali e sul come classificarle: sociali, sociosanitarie o sanitarie. Tutto questo mentre è evidente che il cuore del problema non sta qui, non sta nei muri e nelle attrezzature, non sta neanche nella tipologia di personale che ci deve essere dentro una struttura. Il cuore del problema è totalmente diverso ed è quello indicato dall’articolo 19 della Convenzione ONU e riassunto con una frase assolutamente pregnante e ricca di significato: dare alle persone con disabilità la possibilità di vivere dove e con chi si vuole. Su questo tema specifico il cambio di prospettiva è radicale e provo a rappresentarlo nello schema 1. Questo schema è il risultato di molti confronti e seminari di discussione svolti in diverse parti d’Italia in dialogo con professionisti, responsabili di organizzazioni del terzo settore, famigliari. Lo descrivo brevemente. E’ indubbio che molti dei diritti basilari e fondamentali della persona trovino il loro spazio di esercizio e il fondamento nella loro promozione nella disponibilità di una casa. La casa non è un luogo qualsiasi dove vivere è il luogo dove primariamente potersi “sentire a casa”. Sentirsi a casa: emozione e sentimento cruciale per vivere bene. Sentirsi a casa per costruire relazioni piene di significato, sentirsi a casa per “ricrearsi”, ritrovare energie. L’antropologia evoluzionistica ha bene messo in evidenza come molto del nostro sviluppo come specie umana sia intrecciato al nostro bisogno e alla nostra capacità di avere e sentirci a casa7. Se siamo malati avremmo bisogno di qualcuno che ci curi, se siamo in qualcosa dipendenti dovrà esserci qualcuno che ci aiuti ma comunque senza che questo comporti uno sradicamento da quella che sentiamo come nostra casa. Questi pensieri descrivono una circolarità che mi pare possa essere ben definita come ciclo di promozione dei diritti.

Schema 1 – Lo sviluppo dei servizi nel ciclo di promozione dei diritti

Il punto di partenza sono i desideri, le aspettative della persona. Con altri linguaggi avremmo potuto indicare “capabilities” e “funzionamenti”. Desideri e aspettative trovano legittimazione giuridica in forma di diritti fondamentali, validi per tutti, comprese le persone con disabilità. Il riconoscimento dei diritti genera obblighi di intervenire con competenza e rispetto, affinché si approntino sistemi di sostegno allineati con i diritti della persona, ricchi di competenza e costruiti sul lavoro interdisciplinare. L’esito finale è radicale, e al tempo stesso semplicissimo: dobbiamo pensare a “case dove si vive con adeguati sostegni” e provare a chiudere la stagione in cui si pensano e costruiscono “strutture residenziali dove la gente vive”.

Potrei continuare a lungo su questo fronte e aggiungere altri esempi, ma credo che il messaggio sia chiaro pur nella sua schematicità.

Ma come si produce questo cambiamento? La dispersione e frammentazione delle politiche per la disabilità su base regionale e la frequente incapacità delle amministrazioni di dialogare tra loro, a diversi livelli istituzionali, con le organizzazioni delle persone con disabilità e con la società civile, non aiuta. Le Regioni spesso “in modo autoreferenziale” richiamano e reclamano orgogliosamente la propria autosufficienza ed eccellenza. La storia dei sistemi di accreditamento dei servizi socio-sanitari da questo di vista è istruttiva. Al di là delle dichiarazioni di principio con cui vengono introdotte regole e procedure, l’enfasi finale resta sulle strutture, il servizio è struttura non processo. E quello che si accredita è una struttura non un modo di rispondere processualmente, in modo competente ai desideri, alle aspettative e alle preferenze delle persone con disabilità: succede così che i sistemi di sostegno si coartano dentro un perimetro che finisce prima o poi coincidere con un “muro”. Con FISH si è tentato di porre l’attenzione su questo rischio dei sistemi di accreditamento di generare, con le migliori intenzioni e involontariamente, processi segregativi, e finanche a lasciare che prosperino “manicomi nascosti”8.

Con la Norma UNI-11010/2016 Servizi per l’abitare e per l’inclusione sociale è stato fatto un tentativo di immaginare un sistema di certificazione della qualità che prescinde in modo totale dalla necessità di definire una nomenclatura di strutture, caratterizzato dalla minuziosa valutazione della capacità dell’erogatore di servizi di mettere in atto circuiti virtuosi come quello descritto nello schema 1.

Tuttavia lo sforzo di pensiero e di sua traduzione pratica, fatto con la norma UNI, è rimasto per la gran parte disatteso mentre ci si continua ad arroccare nei “fortini” dei sistemi di accreditamento regionali. Rispetto a questi ultimi, ricordo che solo qualche anno fa, ANFFAS, in un documento importante e coraggioso, li aveva definiti come una “intollerabile babele”. Detto questo il cambiamento procede spinto dalla forza dei bisogni e delle aspettative delle persone con disabilità e si visibilizza con forza dove localmente si creano alleanze tra famiglie, enti locali, aziende sanitarie e soggetti del terzo settore e si crea spazio per soluzioni inedite di servizio insinuandosi tra le “gabbie d’acciaio” delle norme di accreditamento regionali.

- Colleoni M., “I servizi per le persone con disabilità come palestre di vita: coltivare nuove immagini e nuovi riferimenti per accompagnare il cambiamento dei servizi”, in Francescutti C. et al, Disabilità: servizi per l’abitare e sostegni per l’inclusione – Manuale applicativo della norma UNI 11010-2016, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2016: p18

- Martinez K., “Integrated employment, Employment First and U.S. federal policy”, Journal of Vocational Rehabilitation, 2013;38:165-168.

- Butterworth J., Smith FA, Winsor J., Ciulla Timmons J., Migliore A., Domin D., State Data: The national report on employment services and outcomes. Boston, MA: University of Massachusetts Boston, Institute for Community Inclusion; 2016.

- Cimera RE., “Does being in sheltered workshops improve the employment outcomes of supported employees with intellectual disabilities”, Journal of Vocational Rehabilitation, 2011;35:21–27.

- Migliore A. et al., “Why do adults with intellectual disabilities work in sheltered workshops?”, Journal of Vocational Rehabilitation, 2008;28:29-40.

- ibidem

- Allen JS, Home: how habitat made us human, New York, Basic Books, 2015

- Merlo G., Tarantino C. (a cura di), La segregazione delle persone con disabilità, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2018

Condivido molto lo spirito dell’articolo. Contrariamente a quanto accade per gli anziani (..tema delll’aumento della non autosufficienza dovuta all’innalzamento dell’età media. Impegno di sigle come Auser o Abitare&Anziani…non a caso vicine al sindacato) in Italia il tema della disabilità non è ancora entrato come tale nell’agenda delle politiche abitative. Rimane ancorato alla visione delle famiglie (..dopo di noi), alle diverse soluzioni organizzative (comunità, case famiglia, …il nuovo, reale o apparente, del cohousing), alla spendibilità delle soluzioni tecnologiche per quelle persone disabili che riescono ad andare ad abitare da sole. L’articolo di Francescutti, il primo che da anni mi sia capitato sotto gli occhi, offre una prospettiva di più lungo respiro a un tema che gà sottolineammo senza fortuna..e capacità, nel 2013 nel sito della rete dei CAAD dll’E.Romagna http://www.retecaad.it/news/272

Anche io condivido e sostengo pienamente quanto affermato da Francescutti. Non solo il lavoro svolto da persone portatrici di disabilità deve avere riconosciuti tutti i diritti, anche se svolto in condizione di protezione, ma prima ancora deve essere riconosciuto il diritto di scegliere dove vivere e che l’abitazione sia adeguata, anche dal punto di vista architettonico, alle necessità di ognuno (bambino,adulto,anziano).

In particolare le persone portatrici di disabilità (che diventeranno poi anche persone anziane portatrici di disabilità) devono avere il diritto ad usufruire presso la propria abitazione di adeguati livelli assistenziali individuali indipendendemente dalla composizione del nucleo familiare.

Il luogo dove vivere deve essere sempre una scelta e non una condizione rispetto allo stato di famiglia (presenza di genitori/figli accudenti).

In qualunque stadio della crescita, i servizi sociali e sanitari hanno il compito di rispettare e tutelare l’indipendenza individuale e alla famiglia quello di accompagnare e sviluppare la sfera affettiva.

Leggo solo oggi questo bellissimo articolo. Rappresento un gruppo di famiglie con figli con disabilità e stiamo attuando la legge 112/2016, proprio in questa ottica ” una casa in cui si vive con adeguati sostegni” . Stiamo inoltre cercando di comporre la frammentazione delle politiche per la disabilità con uno sguardo genitoriale.

Il dato certo è la precarietà: non vi è certezza di contribuzione da parte delle istituzioni nei prossimi anni. E poi il non accreditamento, da noi ritenuto non necessario , essendo una casa e non una residenzialità, rieschia alla fine di essere discriminante.